Neben den in den vergangenen Newslettern beschriebenen roten und orangefarbenen Granaten sind es die grünen Minerale bzw. Varietäten dieser umfangreichen Mineralgruppe, die im Edel- und Schmuckhandel eine besondere Bedeutung besitzen.

Im Einzelnen sind es die Granatminerale Grossular und Andradit, d.h. Calcium-Aluminium- bzw. Calcium-Eisen-Granate, die drei wichtige Edelsteine repräsentieren: Mali-Granat, Tsavolith und Demantoid. Diese werden in überaus attraktiven grünen Farben gefunden und erfreuen sich großer Beliebtheit, insbesondere in Kombination mit der aufgrund der relativ hohen Lichtbrechung ausgeprägten Lebhaftigkeit/Brillanz.

Mali-Granat

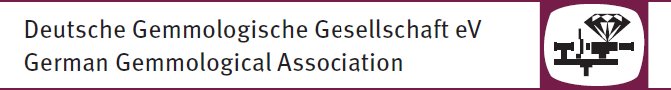

Ein Mali-Granat aus der Sammlung der DGemG. 6,07 ct, Foto: T. Stephan

Ein Mali-Granat aus der Sammlung der DGemG. 6,07 ct, Foto: T. Stephan

Ein relativ neuer Edelstein aus der Granat-Gruppe wurde 1994 in dem westafrikanischen Land Mali entdeckt. Es handelt sich um eisengefärbte Mischkristalle aus Grossular und Andradit die zumeist gelblich-grüne oder grünlich-braune Farben besitzen. Eine Besonderheit sind durch Chrom gefärbte grüne Grossulare aus den Vorkommen bei Kayes, die im Handel als Chromgrossulare bekannt sind. Farblich können sie Tsavolithen aus Ostafrika sehr ähnlich sein. Die Rohkristalle aus Mali können Größen von über 10 Zentimeter erreichen, sind dann aber weitgehend undurchsichtig. Erwähnenswert sind große Kristallstufen, beispielsweise von über 60 Zentimeter Größe. Verwendung finden solch große Kristalle für gravierte Objekte. Geschliffene transparente Steine liegen meist im Bereich 1 bis 2 Karat, größere Steine sind oft einschlussreich.

Tsavolith

Tsavolithe aus der Sammlung der DGemG. 1,53-2,12 ct, Foto: DGemG

Tsavolithe aus der Sammlung der DGemG. 1,53-2,12 ct, Foto: DGemG

Die smaragdgrüne Varietät von Grossular wurde 1967 in Tansania entdeckt, und zwar von dem schottischen Geologen Campbell Bridges, der nahe der Ortschaft Komolo eine Mine betrieb, die später vom Staat übernommen wurde. Bridges setzte daraufhin seine Suche systematisch fort und fand 1970 Vorkommen in Kenia, nahe dem Tsavo-Nationalpark, wo er dann die bekannte Scorpion Mine bis zu seinem gewaltsamen Tod bei einem Überfall im Jahr 2009 betrieb. Danach lag der Abbau brach und wurde 2015 wieder eröffnet.

Wie bei dem einige Jahre zuvor ebenfalls in Tansania entdeckten blauen Zoisit, dem dann so benannten Tansanit, suchte man einen Namen für den neu entdecktem grünen Granat und auch hier war es Henry B. Platt von der New Yorker Firma Tiffany, der 1973 vorschlug, den grünen Grossular Tsavorit oder Tsavolith zu nennen. Während sich in Amerika der Name Tsavorit durchsetzte, nach dem Fundort Tsavo und der für Minerale häufig verwendeten Endung „it“, benutzt man im zumeist deutschsprachigen Bereich auch die Bezeichnung Tsavolith, ebenfalls nach dem Fundort Tsavo und dem griechischen Namen lithos für Stein. Beide Bezeichnungen werden von der CIBJO akzeptiert.

Ursächlich für die smaragdgrüne Farbe der Tsavolithe ist dreiwertiges Vanadium, was sie von grünen chromgefärbten Grossularen, sogenannten Chromgrossularen beispielsweise aus Mali, unterscheidet.

Seit ihrer Entdeckung sind sowohl in Tansania als auch Kenia einige wenige außergewöhnlich große Tsavolithkristalle gefunden worden. Der größte bisher gefundene transparente Tsvolithrohstein stammt aus der Tansanitmine in den Merelani Hills von Tansania und wog 185 Gramm (925 Karat). Daraus wurde der bisher weltgrößte saubere Tsavolith geschliffen mit einem Gewicht von 325,13 Karat und Abmessungen von 42,11 x 36,46 x 28,34 mm. Der Wert des geschliffenen Steins beläuft sich nach Schätzungen auf ca. 2 Millionen US$.

Ein zweiter spektakulärer geschliffener Tsavolith ist der 116,76 Karat schwere „Lion of Merelani“, der aus einem Rohstein von 283 Karat Gewicht facettiert wurde und sich im Smithsonian National Museum of Natural History in Washington befindet. Gefunden wurde der Stein 2017 ebenfalls nahe Merelani in Tansania.

Im Allgemeinen sind die in Tansania und Kenia gewonnenen Tsavolithkristalle relativ klein und geschliffene Steine über 2 Karat selten.

Demantoid

Ein Demantoid aus der DGemG-Sammlung mit deutlichem „Horse-Tail“. 2,82 ct, Foto: T. Stephan

Ein Demantoid aus der DGemG-Sammlung mit deutlichem „Horse-Tail“. 2,82 ct, Foto: T. Stephan

1853 entdeckten Kinder grüne Kiesel im Fluss Bobrowka im Ural, die man erst für Chrysotil, d.h. Olivin bzw. Peridot, hielt und als „Ural-Chrysolith“ bzw. „Sibirischer Chrysolith“ bezeichnete. Gold- und Edelsteinsucher machten weitere Funde in Flussläufen nördlich und später auch südlich von Jekaterinburg und Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann auch die primären Vorkommen entdeckt.

Geschliffen entwickelten die meist kleinen Steine ein auffällig feuriges Erscheinungsbild und wurden am Zarenhof sowie in den Juweliergeschäften Moskaus und St. Petersburgs wegen ihrer attraktiven Farbe auch als „Bobrowsk-Smaragd“ oder „Ural-Smaragd“ sehr beliebt.

Die tatsächliche Identität der Steine als Granate erfolgte durch den finnischen Mineralogen Nils Gustaf Nordenskiöld im Jahr 1864. Er bestimmte die grünen Kristalle als chromgefärbte Andradite und schlug als Namen Demantoid = der Diamantähnliche vor, bezogen auf die außergewöhnlich starke Brillanz und Dispersion. Der Name wurde 1871 von der Russischen Mineralogischen Gesellschaft offiziell eingeführt. 1887 wurde Demantoid als neuer Edelstein auf der Ural-Industrieausstellung in Jekaterinburg vorgestellt.

Insbesondere in der Zeit zwischen 1875 und 1920 erfreute sich Demantoid in Russland großer Popularität. Beispiele hierfür sind diverse Schmuckstücke aus der Werkstatt des berühmten russischen Hofjuweliers Peter Carl Fabergé. In dieser Zeit wurden Demantoide aber auch nach Europa und Amerika exportiert and wurden von namhaften Juwelieren aufgrund ihrer außergewöhnlichen Attraktivität – smaragdgrüne Farbe und hohe Brillanz und Dispersion – in Schmuckstücke verarbeitet.

Nach der Russischen Revolution lag der Markt für Demantoide aus politischen Gründen für lange Zeit am Boden, so dass dieser hochwertige Edelstein aufgrund der geringen Verfügbarkeit kaum mehr für die Herstellung von Schmuck in Frage kam. Es dauerte bis in die 1990er Jahre, bis nach Auflösung der Sowjetunion und Funden in anderen Ländern, speziell 1996 in Namibia, Demantoid wieder eine größere Nachfrage entwickeln konnte. Demantoidkristalle sind in der Regel klein und Exemplare von über 10 Karat Gewicht sind sehr selten. Der größte je gefundene Demantoid stammt aus dem Ural und hat ein Gewicht von 252,5 Karat.

Geschliffen sind Steine mit einem Gewicht über 1 Karat bereits sehr selten und können Karatpreise von mehreren Tausend Euro erzielen. Eine Besonderheit des Demantoids sind die sogenannten „Horsetail-Inclusions“, faserige Einschlüsse, die einem Pferdeschweif ähneln. Die genaue Entstehung und Zusammensetzung dieser Einschlüsse werden noch diskutiert. In russischen Demantoiden wird das Mineral Chrysotil beschrieben, neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass es sich auch um Hohlkanäle handeln könnte. Die „Horsetails“ werden oft als Herkunftsmerkmal für Russland angesehen, aber ähnliche Einschlüsse finden sich auch in Demantoiden anderer Vorkommen. Viele Kunden ziehen einen Stein mit „Horsetails“ einem Stein ohne Einschlüsse vor, solange die Einschlüsse die Brillanz nicht wesentlich beeinträchtigen.

Schmuckstücke mit außergewöhnlichen Demantoiden finden ihren Weg in Auktionshäuser und erzielen dort hohe Verkaufspreise. Beispiele sind u.a. ein Ring aus der Zeit 1895-1900 mit einem 7 Karat schweren Demantoid und Diamanten, der bei Christie´s für 101.500 US$ versteigert wurde oder, ebenfalls ein Ring mit einem Demantoid von 6,47 Karat Gewicht und Diamanten, der bei Sotheby's einen Verkaufspreis von 89.375 US$ erreichte.

Autoren

Dr. Ulrich Henn, Dr. Tom Stephan & Dr. Thomas Lind, DGemG

© 2025