Ab sofort sind Acrylbilder mit unterschiedlichen Edelstein- und Einschlussmotiven im DGemG-Shop erhältlich.

Wenn Sie die Acrylbilder bestellen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Adresse an:

Ab sofort sind Acrylbilder mit unterschiedlichen Edelstein- und Einschlussmotiven im DGemG-Shop erhältlich.

Wenn Sie die Acrylbilder bestellen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Adresse an:

Die aktuelle Ausgabe von Gemmologie - Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft e.V. ist für Mitglieder im Online-Archiv abrufbar.

Für alle Interessierten ist das Heft in Druckform bei der DGemG erhältlich:

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

anlässlich des 50-jährigen Bestehens unseres Ausbildungszentrums freue ich mich sehr, Ihnen die Sonderausgabe

Faszination Edelstein unserer Zeitschrift Gemmologie präsentieren zu dürfen.

Die Deutsche Gemmologische Gesellschaft (DGemG) hat sich seit jeher der Vermittlung fundierter

naturwissenschaftlicher Grundlagen der Edelsteinkunde verschrieben. Gleichzeitig erkennen wir die

wachsende Bedeutung einer modernen, verständlichen Kommunikation mit Endverbrauchern und

Partnern der Branche. Diese Verbindung von wissenschaftlicher Präzision und zeitgemäßer Ansprache

prägt unser Selbstverständnis und unsere Arbeit — sowohl in der Ausbildung als auch in der öffentlichen

Darstellung der Gemmologie.

Mit der Sonderausgabe Faszination Edelstein möchten wir die Schönheit und Vielfalt der wichtigsten

Edelsteine nicht nur fachlich fundiert, sondern auch anschaulich und zugänglich darstellen. Unser Ziel

ist es, Fachleuten wie auch interessierten Leserinnen und Lesern einen kompakten, informativen Überblick

zu bieten, der sowohl Wissen vermittelt als auch Begeisterung für die Edelsteinwelt weckt.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viele neue Impulse.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Thomas Lind

Präsident

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.

![]()

Vorwort

Entstehung der Edelsteine.

Diamant

Rubin

Saphir

Padparadscha

Smaragd

Aquamarin, Morganit, Heliodor und Goldberyll

Spinell

Alexandrit

Die Quarz-Gruppe

Opal

Granat

Turmalin

Topas

Tansanit

Peridot

Zirkon

Spodumen

Feldspäte

Türkis

Lapis Lazuli

Die aktuelle Ausgabe von Gemmologie - Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft e.V. ist für Mitglieder im Online-Archiv abrufbar.

Für alle Interessierten ist das Heft in Druckform bei der DGemG erhältlich:

Der Artikel von Kempe et al. über „Zimtstein“ von der Insel „Ceilan“ macht auf eindrückliche Weise deutlich, dass historische Edelsteinbezeichnungen in vielen Fällen nicht mit der modernen naturwissenschaftlichen Systematik der Minerale und Mineralnamen (Nomenklatur)

übereinstimmen, und die überlieferten Namen in einen entsprechenden kulturhistorischen Kontext gestellt werden müssen.

Historische „Falschbezeichnungen“ von Edelsteinen beruhen im Allgemeinen auf den beschränkten Möglichkeiten früherer Zeiten, die verschiedenen Ausprägungen bzw. Variationen eines Minerals als solche zu erkennen und den verschiedenen Mineralarten sicher zuordnen zu können.

Heutzutage ist die sichere Zuordnung von Edelsteinen zu den einzelnen Mineralarten für ausgebildete Gemmologinnen und Gemmologen kein Problem: Die Gemmologie stellt Untersuchungsmethoden und einschlägige Tabellen bzw. Datenbanken zur Verfügung, mit denen geschliffene Edelsteine zerstörungsfrei identifiziert und der entsprechenden wissenschaftlich anerkannten Mineralart zugeordnet werden können.

Für die Kommunikation im Edelsteinhandel ist die wissenschaftlich eindeutige Mineralbezeichnung jedoch in vielen Fällen nicht ausreichend: ein Beryll von Edelsteinqualität wird z.B. je nach Farbe als Aquamarin oder Smaragd, ein Korund als Rubin oder Saphir bezeichnet.

Während die einzelnen Mineralarten wissenschaftlich exakt definiert sind, ist dies für die bei Edelsteinen so wichtigen Varietätsbezeichnungen und Handelsnamen nicht der Fall.

Daher gibt es unter Umständen Probleme bei der Abgrenzung der einzelnen Varietäten und Handelsbezeichnungen. Für die Gemmologie und

den Edelsteinhandel ist dieser Zustand durchaus problematisch. Ohne die Verwendung der hergebrachten Varietätsbezeichnungen wie Rubin, Saphir, Smaragd, Amethyst, Citrin, gibt es keine vernünftige Kommunikation im Edelsteinhandel.Während das „Gemstone Book” der CIBJO die im Handel verbreiteten Bezeichnungen aufführt und auch erläutert, fehlen bislang wissenschaftlich fundierte, belastbare Unterscheidungskriterien für die einzelnen Varietäten. Ebenso fehlen eindeutige Kriterien zur Abgrenzung von Varietätsnamen und reinen Handelsbezeichnungen.

Mit diesen Fragen beschäftigt sich im Rahmen der CIBJO ein spezielles Fachgremium, dem auf deutscher Seite Dr. Claudio Milisenda von der DSEF sowie Dr. Thomas Lind von der DGemG angehören,

und das auf dem kommenden CIBJO Congress in Shanghai erste Ergebnisse diskutieren wird.

Der Wissenstransfer aus der wissenschaftlichen Forschung in die gemmologische Ausbildungspraxis hat bei der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Die Unterrichtsmaterialien werden ständig aktualisiert, um die neuesten Erkenntnisse für die Teilnehmer der Aus- und Weiterbildungskurse im Ausbildungszentrum der DGemG nutzbar zu machen.

Dieses Ausbildungszentrum wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt, und wir werden dieses Datum gebührend feiern. SAVE THE DATE

Dr. Thomas Lind

Präsident

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.

U. KEMPE, D. WEBER, M.WAGNER, R. RICHTER und A. MASSANEK

„Zimtstein“ von der Insel „Ceilan“:

Die Identifizierung eines historischen Edelsteins an Kunstobjekten

im Grünen Gewölbe (Dresden)

T. STEPHAN, T. LIND, C. C. MILISENDA und F. KNEIPP

Die Sinoniki-Spessartinmine in Longido, Tansania – Ein neues Vorkommen

für leuchtend orangefarbene Spessartine („Mandarin-Granate“)

Gemmologische Kurzinformationen

U. HENN und T. STEPHAN

Zweifarbiger Topas aus der Ukraine

J. HYRŠL und U. HENN

„Chocolate Quartz“ – eine neue Quarzvarietät aus Marokko

T. STEPHAN und F. KNEIPP

Ein neuer Fund von leuchtend orangefarbenen

Spessartinen in Loliondo, Tansania

Die aktuelle Ausgabe von Gemmologie - Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft e.V. ist für Mitglieder im Online-Archiv abrufbar.

Für alle Interessierten ist das Heft in Druckform bei der DGemG erhältlich:

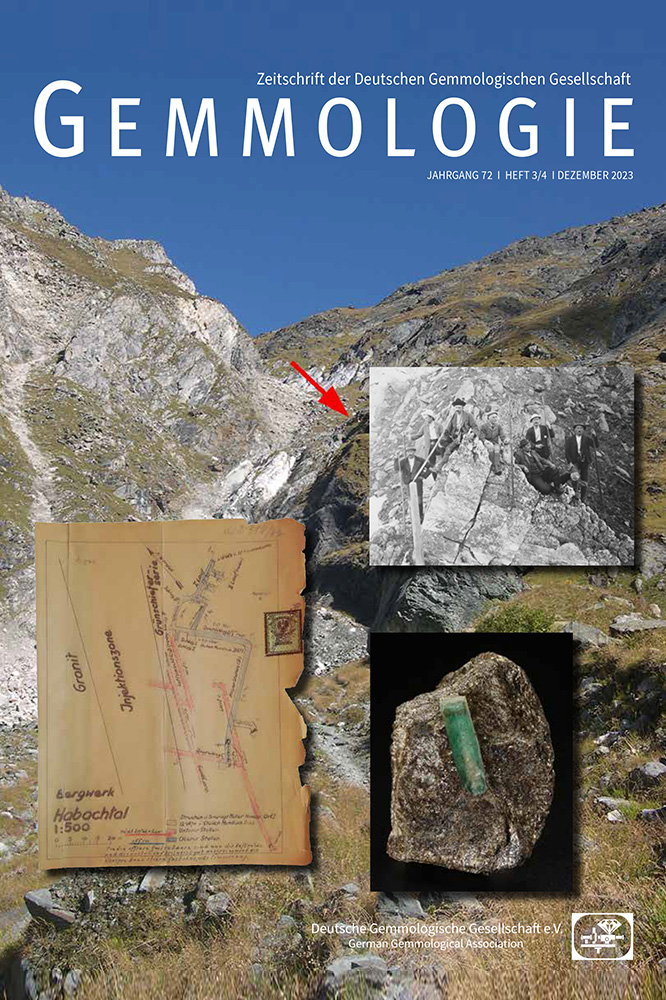

Die vorliegende Monografie zur Geschichte der Smaragdmine im Habachtal ist aus mehrfacher Hinsicht für Gemmologinnen und Gemmologen hochinteressant:

Zum einen aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um das einzige europäische Smaragdvorkommen handelt, das nicht nur von wissenschaftlichem Interesse ist, sondern auch kommerziell interessantes Material bis in das 20. Jahrhundert hinein geliefert hat und auch kulturhistorisch große Bedeutung besitzt. Zum anderen liefert der Beitrag von Dr. Karl Schmetzer eine hochinteressante Case-Study zum Thema Profitabilität von Edelsteinminen und deren Abschätzung für potenzielle Investoren:

Da sind zum einen die oftmals komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld von Grundeigentum und Abbaurechten, die Abschätzung der mengenmäßigen Verfügbarkeit des vorhandenen Minerals als solchem und dann natürlich – als größter Unsicherheitsfaktor – die Abschätzung des Anteils des schleifbaren Edelsteinmaterials und der Verteilung auf die verschiedenen Qualitäten. An dieser grundsätzlichen Problematik hat sich trotz aller Fortschritte der Explorationstechniken bis heute nichts geändert, was eine Investition in Edelsteinminen nach wie vor hochriskant macht. Der anhaltende Erfolg von „Gemfields“ einerseits und das Scheitern von „Greenland Rubies“ andererseits sind zwei Seiten derselben Medaille.

Das vorliegende Heft der Zeitschrift „Gemmologie“ ist das letzte Heft, das von Dr. Ulrich Henn als verantwortlichem Schriftleiter redigiert wurde. Ulrich Henn hat die Schriftleitung im Jahre 1992 von Karl Schmetzer übernommen, der damals am Kristallographischen Institut der Universität Heidelberg tätig und gleichzeitig auch wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Edelsteinforschung war.

Mit dem nachfolgenden Heft wird Dr. Tom Stephan als verantwortlicher Schriftleiter fungieren. Tom Stephan hatte seine ersten Berührungen mit der DGemG als Werkstudent der Johannes- Gutenberg-Universität Mainz. Parallel zum Bachelor-, Master- und Promotionsstudium hat er alle Ausbildungsgänge der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft absolviert und war anschließend erfolgreich als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter der DGemG tätig.

Im Jahre 2020 wurde er zum stellvertretenden Leiter des Ausbildungszentrums ernannt und von Ulrich Henn gezielt in die Nachfolge eingearbeitet, die Tom Stephan ab dem 1.1.2024 angetreten hat (s. hierzu auch den Beitrag „Dr. Tom Stephan – Neuer Geschäftsführer der DGemG“ in unserem Blog). Die Deutsche Gemmologische Gesellschaft verdankt Ulrich Henn, der als herausragender Gemmologe weltweite Anerkennung genießt, sehr viel. Diese Verdienste aufzuzählen, sprengt den Rahmen dieser Zeilen und sind daher einem eigenen Beitrag vorbehalten, der im Blog unserer Website www.dgemg.com nachzulesen ist (Dr. Ulrich Henn – Gemmologe von Weltruf). Ulrich Henn wird auch weiterhin forschend und beratend für die Deutsche Gemmologische Gesellschaft tätig sein – ohne jedoch in die Verpflichtungen der Geschäftsführung eingebunden sein zu müssen.

Dr. Thomas Lind

Präsident

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.

Geschichte der Smaragdmine im Habachtal,

Pinzgau, Salzburg

K. SCHMETZER, Petershausen

Die aktuelle Ausgabe von Gemmologie - Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft e.V. ist für Mitglieder im Online-Archiv abrufbar.

Für alle Interessierten ist das Heft in Druckform bei der DGemG erhältlich:

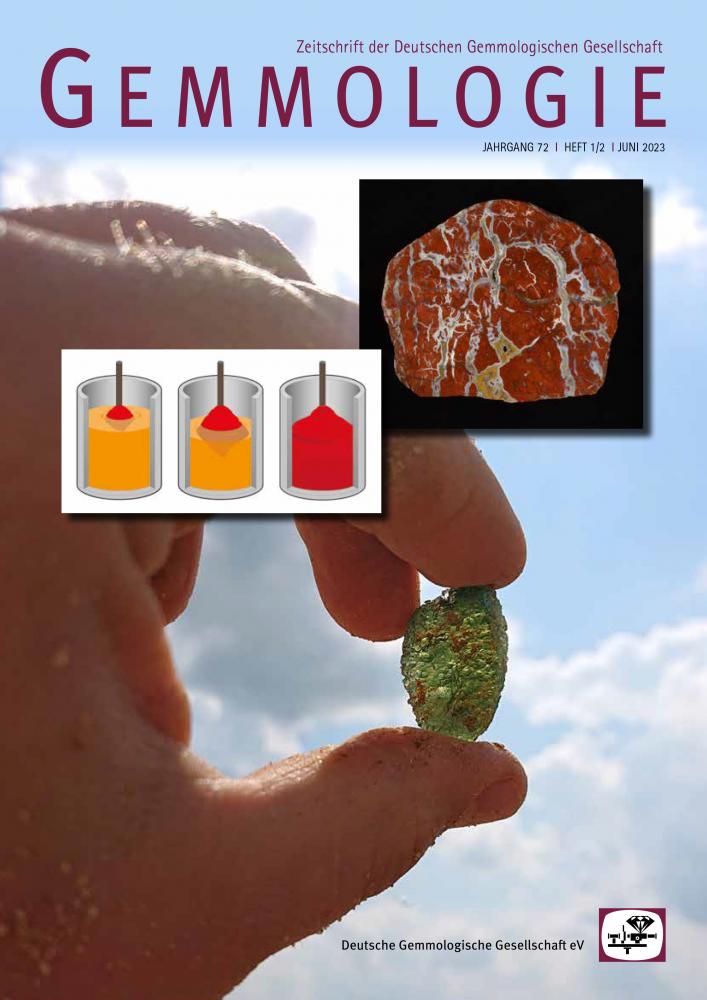

Im vorliegenden Heft der Zeitschrift GEMMOLOGIE werden vier ganz unterschiedliche Aspekte der Gemmologie aufgegriffen:

Ralf Schmidt aus Suhl zeigt in seinem Artikel „Der Fluss „Achates“ in Sizilien“ exemplarisch die bedeutenden kulturhistorischen Aspekte der Gemmologie auf: die hohe Wertschätzung von Edelsteinen über Jahrtausende hinweg erlaubt es, kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen sowie Handelsrouten zwischen verschiedenen Regionen über historische Zeiträume hinweg nachzuverfolgen. Wie Schmidt eindrücklich aufzeigt, führt dabei die Verbindung von sorgfältiger historischer Quellenanalyse mit ebenso sorgfältiger mineralogisch-geologisch-edelsteinkundlicher Expertise zu höchst interessanten, unter Umständen auch überraschenden Ergebnissen. Sehr interessant sind dabei auch die Bedeutungsverschiebungen, die Edelsteinnamen im Laufe der Zeit erfahren.

„Opale aus Honduras“ sind bereits seit langem bekannt, detaillierte aktuelle gemmologische Untersuchungen fehlen jedoch aufgrund der im Handel dominierenden, wirtschaftlich bedeutsameren Vorkommen in Australien und neuerdings auch Äthiopien. Der Beitrag von Ulrich Henn, Stefan Müller, Qi Wang und Anaité Seibt trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen. Die Untersuchungen gehen auf eine Anregung von Anaité Seibt zurück, die Absolventin des edelsteinkundlichen Ausbildungsganges der DGemG ist und Proben sowohl für die vorliegende Untersuchung wie auch für die Lehrsammlung der DGemG zur Verfügung gestellt hat.

Der Beitrag über den Abbau von Moldavit in Tschechien ist das Ergebnis einer Kooperation von Wissenschaftlern der DGemG und DSEF mit tschechischen Kollegen. Štěpán Jaroměřský und Lukáš Zahradníček sind Fachmitglieder der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, die ihre Ausbildung als Gemmologen im Rahmen des englischsprachigen Ausbildungsganges der DGemG absolviert haben. Štěpán Jaroměřský, der an der Karls-Universität Prag eine Masterarbeit zu einem gemmologischen Thema verfasst hat, organisierte die Besuche in der Moldavit-Mine sowie auch von Granat-Vorkommen in Tschechien und Opal- Vorkommen in der Slowakei. Im Gegenzug haben Tom Stephan und Stefan Müller zwei Workshops an der Karls-Universität in Prag zu wissenschaftlichen Methoden in der Gemmologie durchgeführt. Lukáš Zahradníček ist wissenschaftlicher Kurator im Nationalmuseum Prag und dort für die gemmologische und mineralogische Sammlung verantwortlich.

Lothar Ackermann und Tom Stephan berichten über geschliffene synthetische Korunde, die nach einem bereits seit längerem bekannten Kristallzuchtverfahren, dem Kyropoulos-Verfahren, hergestellt werden. Der ursprüngliche Antrieb für die Entwicklung dieses Synthese-Verfahrens liegt im industriellen Anwendungsbereich. Die Bereitstellung von Unterscheidungskriterien, die routinemäßig mit gemmologischen Standarduntersuchungen bestimmt werden können, ist von großer Bedeutung, um das Vertrauen in die Authentizität der Produkte der Edelstein- und Schmuckbranche jederzeit gewährleisten zu können.

Dr. Thomas Lind

Präsident

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.

R. SCHMIDT

Der Fluss „Achates“ in Sizilien

U. HENN, S. MÜLLER, Q. WANG, A. SEIBT,

Opale aus Honduras

T. STEPHAN, Š. JAROMERSKÝ, L. ZAHRADNÍČEK, S. MÜLLER

Moldavit-Abbau in Chlum, Tschechien

L. ACKERMANN, T. STEPHAN

Synthetische Korunde, hergestellt im Kyropoulos-Verfahren

Die Zeitschrift GEMMOLOGIE der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft ist eine technisch-wissenschaftliche Publikation in erster Linie für die Mitglieder der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft.

Sie erscheint seit 1952 in regelmäßigen Abständen, zur Zeit in zwei Doppelheften jährlich, und beinhaltet Artikel über Ergebnisse der Edelsteinforschung und Edelsteinuntersuchung sowie gemmologische Kurzinformationen. Der Bezug der Zeitschrift ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Auf Wunsch kann sie auch im Abonnement bezogen werden.

Einzelhefte oder ganze Jahrgänge, sofern noch lieferbar, können auf Anfrage auch käuflich erworben werden. Bestellung der Zeitschrift über E-Mail: info@dgemg.com

Mitglieder der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft e.V. haben Zugriff auf die digitale Ausgabe der Zeitschrift.